来源:和讯网

如果时间往前倒腾五到十年,年轻人吃饱喝足之后最想去哪儿消磨时间?大多数都会脱口而出几个KTV的名字,但现在的年轻人已经逐渐抛弃了这种大锅饭式的娱乐社交活动,KTV的数量明显减少,曾经备受追捧的KTV似乎越来越难成为年轻人聚会的首选地点。

我们现在熟悉的包厢式KTV脱胎于上世纪六十年代的日本。1971年,伴奏乐手井上大佑发明出了第一代卡拉OK机,瞬间风靡全日本。

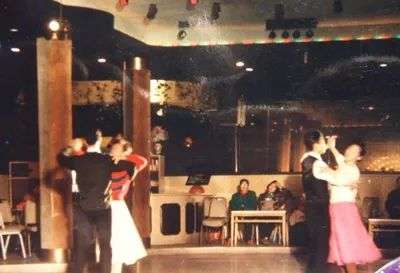

90年代,卡拉OK在内地遍地开花,由于市民过于热情,北京文化局甚至将歌厅的营业时间从0点放宽到凌晨三点。

那时候卡拉OK厅火到什么程度,饭店里、酒楼里、宾馆里、大街上、胡同里……有人的地方就有卡拉OK歌厅,甚至将粮店、菜站都改成了卡拉OK歌厅。

据北京市文化局统计,截至1993年9月,北京市注册歌厅282家,到1995年,包括歌厅等在内的新型文化娱乐场所已达1400多家。

当时人们对卡拉OK的认知还停留在让普通人望尘莫及的夜总会上,1995年1月,在资本的助力下,卡拉OK走向正规化、高端化,升级为量贩式KTV。KTV中的头牌——内地第一家钱柜在上海静安开业。

装修高档奢华,音响效果优质,服务贴心,消费透明,去钱柜唱K,绝对算得上是当时奢侈的娱乐活动。

如果说卡拉OK厅是按照人头收费,KTV包厢一小时十几块,那么钱柜的包厢一小时可以收费一两百,再加上不允许自带酒水零食等规定,一晚上在钱柜消费几千上万并不稀奇。

KTV的巅峰时期,应该在2005年至2009年,那时候想去包间唱歌,甚至要提前一天预定,节假日坐在外面等位置也是常有的事。

2001年,钱柜进军北京,第一家北京门店在朝阳门外大街开业,凭借富丽堂皇的装修、丰富实惠的自助餐,麦乐迪等竞争对手在钱柜KTV面前一下子相形见绌,京城明星和年轻人无不被吸引。

鼎盛时期,钱柜还有自己的厂房,那会的钱柜不仅是一个KTV的名字,还是时尚和品位的象征。据店员回忆,朝外店开张后一直火爆,月收入能超过1000万。

但是钱柜的最大弊端在于容易被复制,2015年1月,火了十几年的钱柜朝外店关门,基本宣告钱柜在大陆市场全面溃败,也是整个KTV行业萎缩的侧影。

KTV最火热时,房地产行业也在高歌猛进,无论是北上广深还是三、四线城市,商铺租金水涨船高,而量贩式KTV吸引顾客的关键正是面积大,够宽敞,但租金压力也十分大;2018年音协对KTV经营商们的诉讼,直接导致各大KTV下架了6000多首歌,无形中又抬高了商家的经营成本。

如今提起KTV,给人的印象就是“夕阳产业”、“音乐产业中的破落户”。

2016年,北京中关村南大街的麦乐迪KTV撤店;2020年初,北京最大KTV“北京K歌之王”倒闭,这家店曾经吸引众多明星流连,2016年3月一度因“王思聪KTV一晚花250万”登上热搜。

2020年,中国卡拉OK场所47235家,经营收入达596.9亿元,两项数据同比都处于下滑状态。

《财经》有一篇文章曾指出,本该成为KTV主力消费人群的90、00后却大都不觉得KTV好玩,90后越来越佛系,现在的KTV基本都被中老年人“包场”,成了很多KTV维持生计的主力军——这更加深了KTV在年轻人心中是夕阳红品牌的印象。

对中老年人来说,花费几十元就能唱半天,比在公园里跳舞更享受。

那么年轻人都去哪了?

在线K歌APP、线下街头随处可见的迷你KTV都在分流本属于KTV的消费群体,再加上如今佛系的年轻人大多有社交恐惧症,越来越宅,每天只想下了班之后回家安安静静地刷手机,玩游戏,享受难得的独处时间。

此外,除了KTV之外,剧本杀、密室逃脱更受年轻人的欢迎,而KTV作为最早一批诞生市场的娱乐项目,这么多年经营模式基本没变过,受到市场淘汰在可预料之中。